「探究シミュレーション」は、論理推論に基づいた探究プロセスを実践的に学べるオンラインツールです。

このシステムでは、探究に必要な「問う力」を育みながら、論理的な思考の流れをシミュレーション形式で体験できます。各ツールは10分弱の動画と演習問題で構成されており、体系的に問いを立てる思考を体験できます。

こちらは現在開発中のコンテンツです。

第1弾「理解フェーズ~帰納推論~」はすでに完成しております。

現在、以下のスケジュールで第2弾·第3弾を開発中です。

・第2弾「想像フェーズ~演繹推論~」:2025年9月完成予定

・第3弾「方略フェーズ~仮説推論~」:2025年12月完成予定

※開発スケジュールは、若干前後する可能性があります。進捗状況については、随時こちらのホームページでお知らせいたします。

各フェーズが完成次第、順次統合を行い、最終的には一つにまとまった形で提供する予定です。

「論理推論のプロセス」とは?

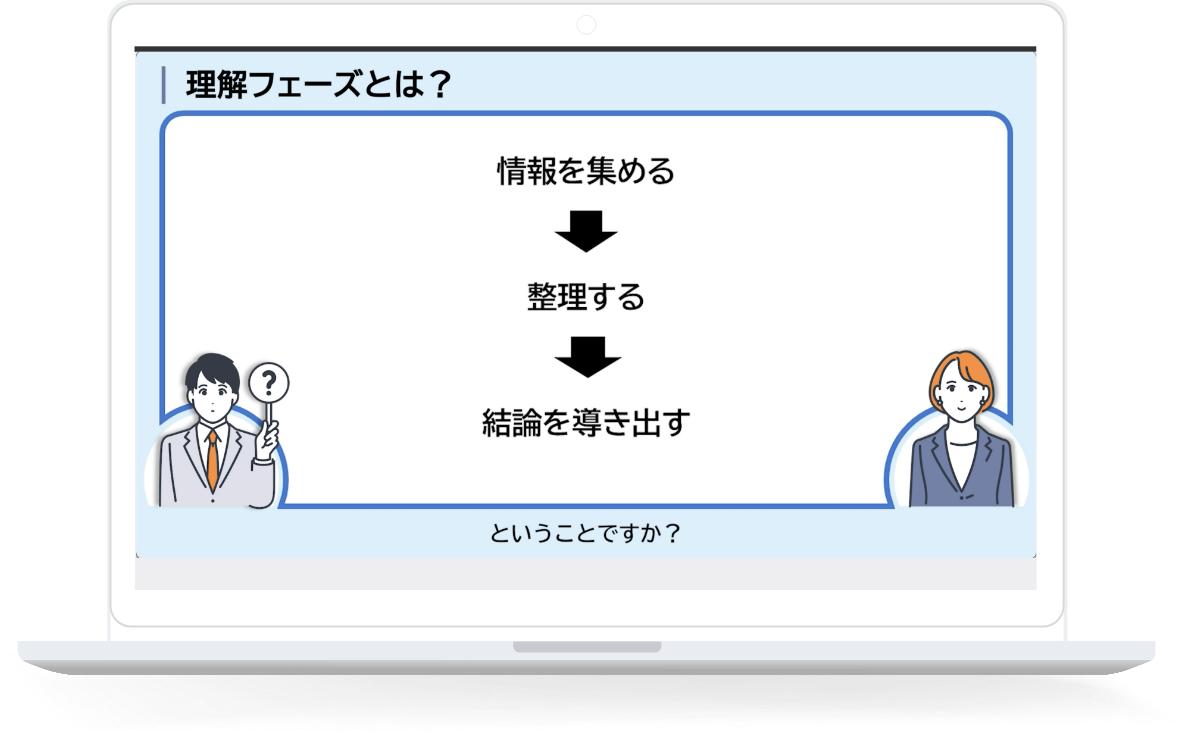

探究学習では、「どんな問いを立てるか」が学びの深さを決めます。しかし、良い問いを立てることや、それを筋道立てて探究することは簡単ではありません。そこで重要になるのが論理推論のプロセスです。論理推論とは、情報(事実やデータ)から筋道を立てて結論を導き出す思考の流れのこと。この思考を意識して体系的に行うことで、探究可能な問いを立てることが期待できます。

探究シミュレーション

本研修プログラムでは、論理推論のプロセスを活用して、探究における本質的な問いを立てる力を養います。

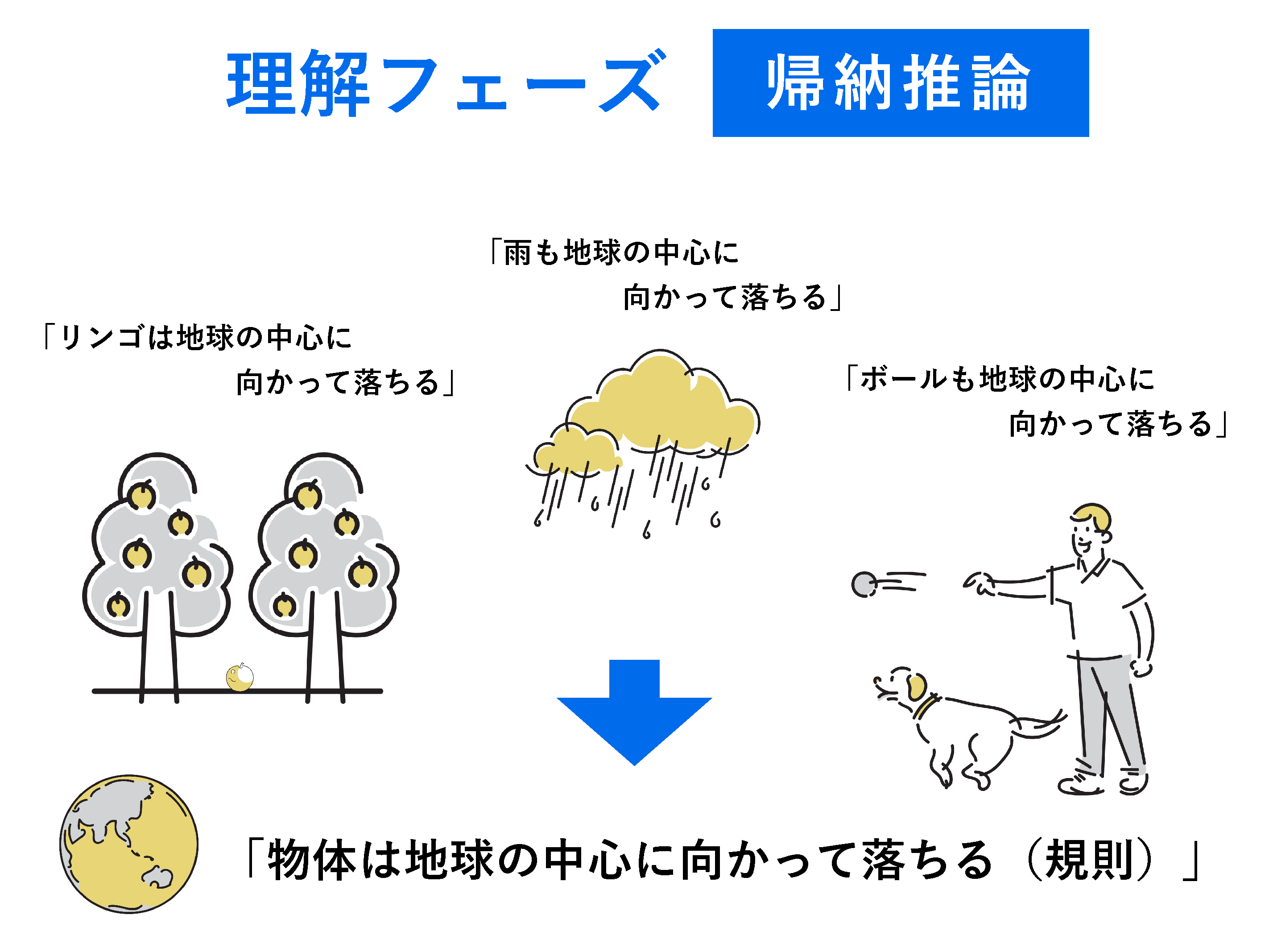

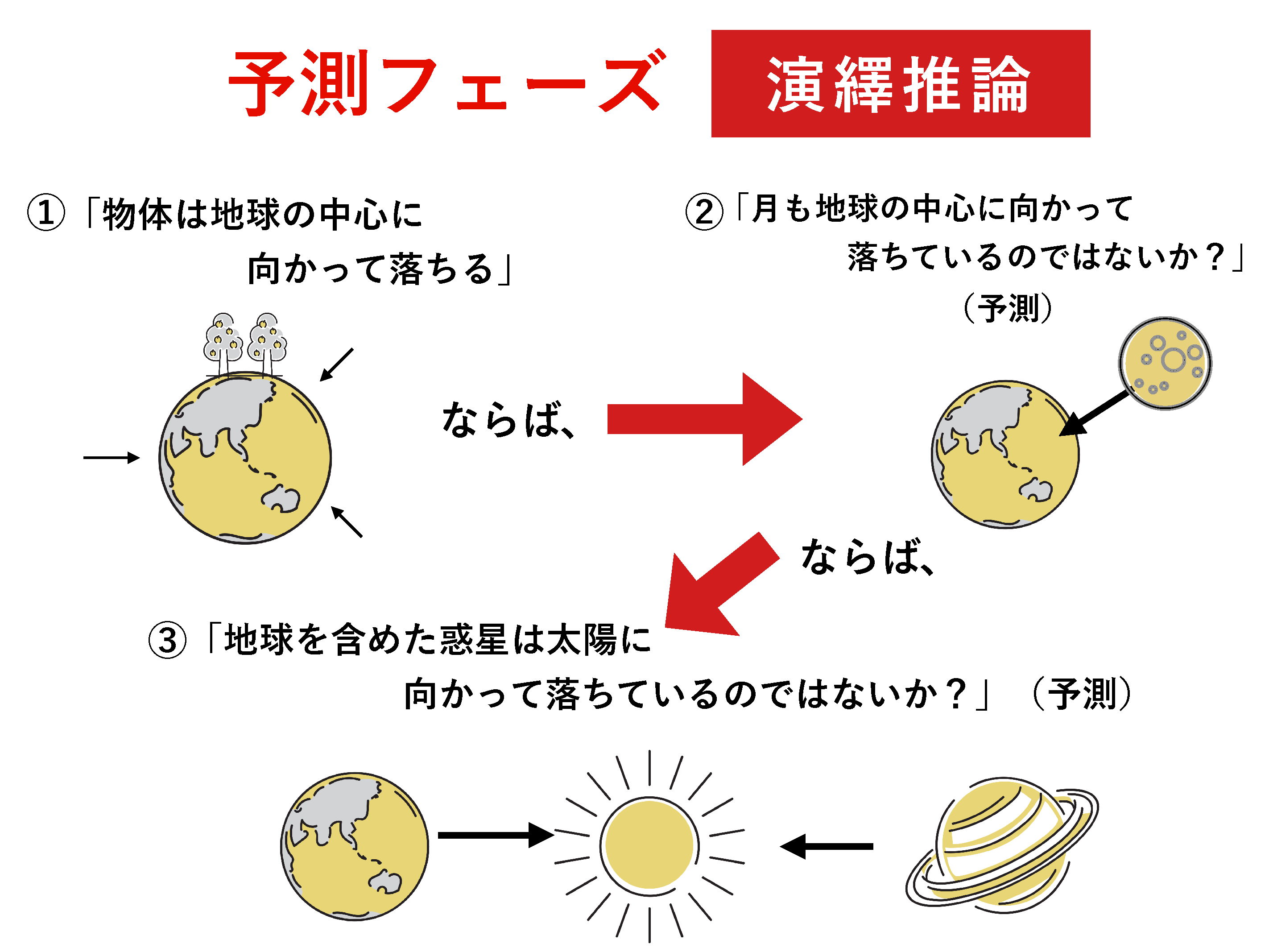

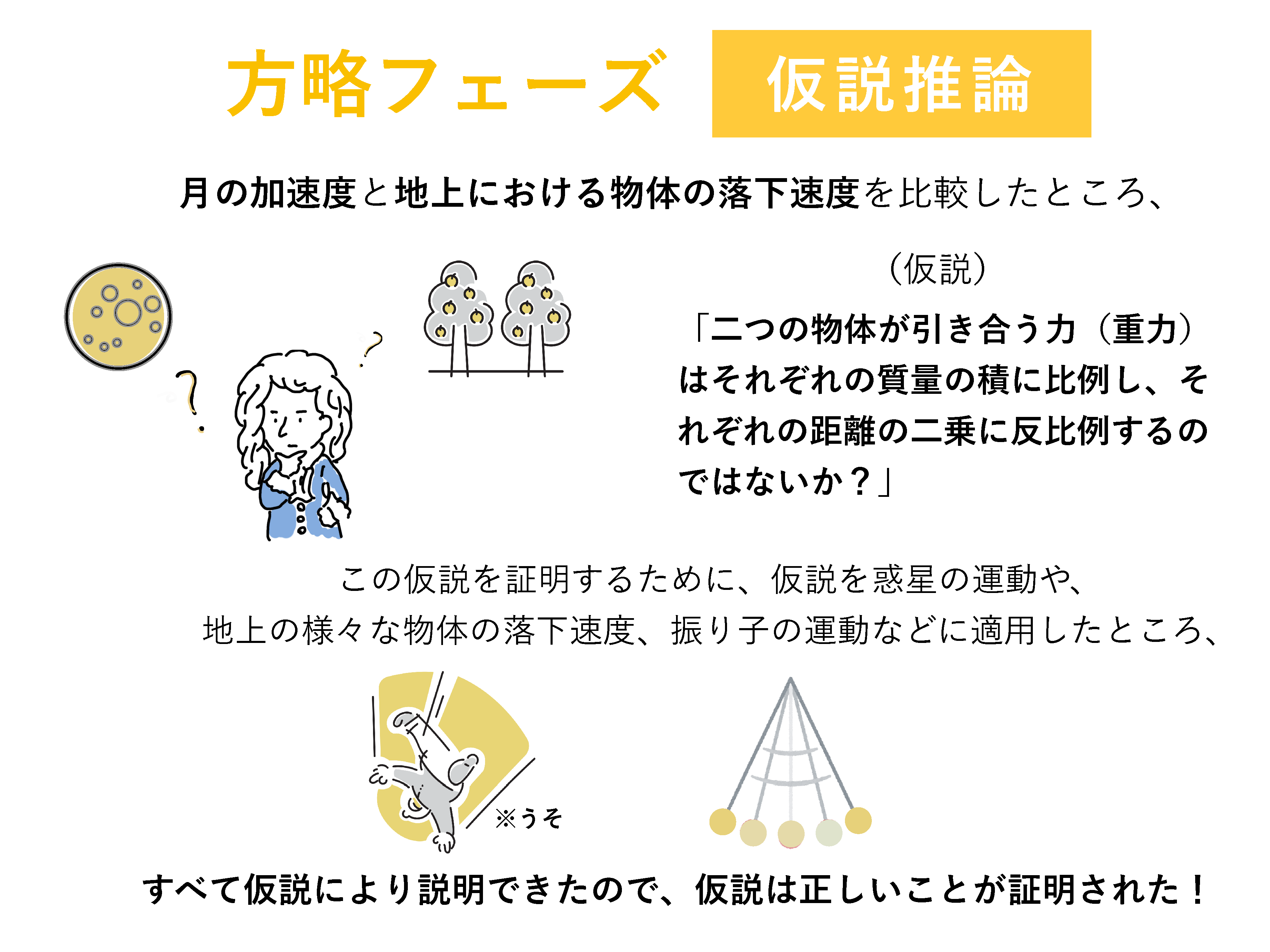

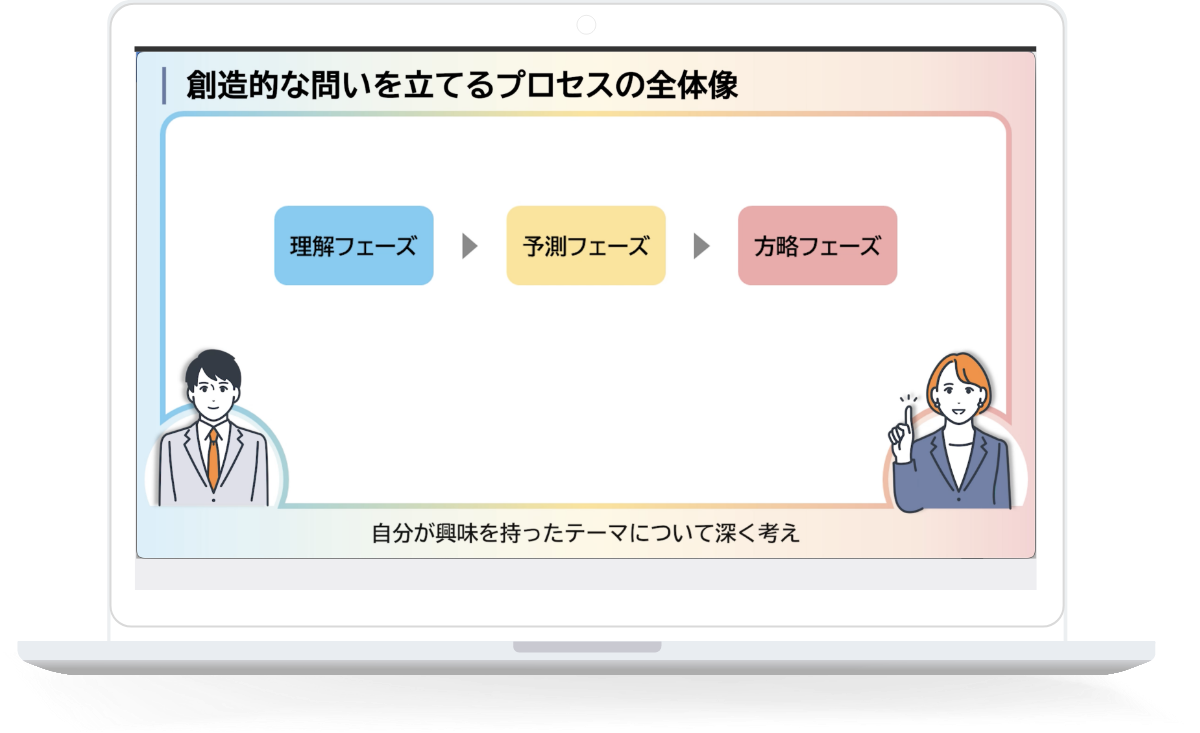

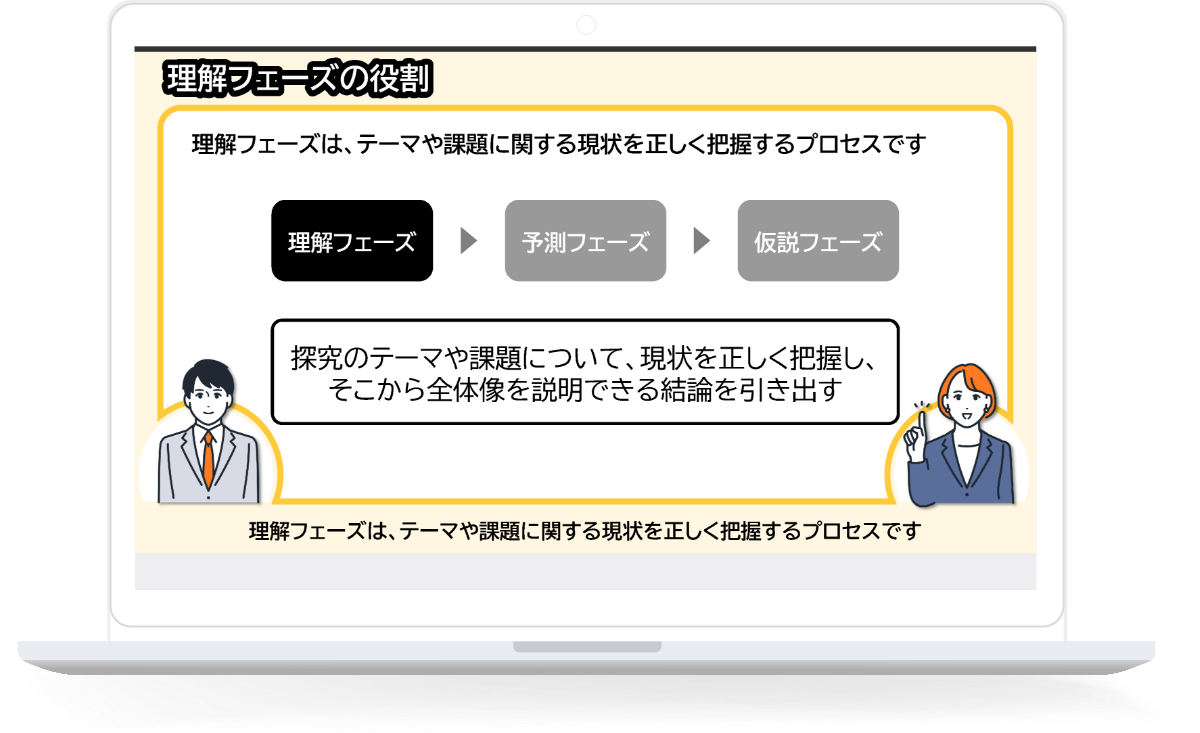

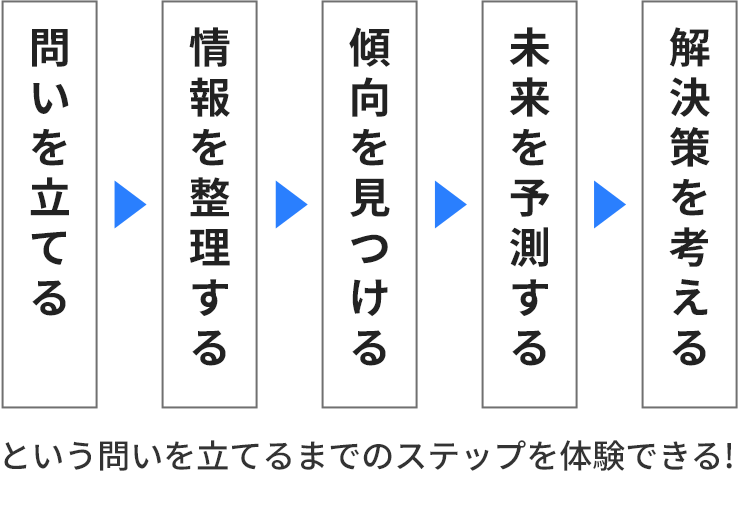

まず、帰納推論(理解フェーズ) を通じて、データや事実を整理し、傾向や法則を見出すスキルを身につけます。次に、演繹推論(予測フェーズ) を活用し、既存の知識やルールから未来を論理的に予測します。そして、仮説推論(方略フェーズ) により、課題解決に向けた仮説を立て、探究の方向性を明確にします。

これらのプロセスを踏むことで、「本当に知りたいこと」「解決すべき課題」を明確にし、探究の質を高める問いを立てる力を育成 します。

プロセスの重要性

探究では、自ら問いを立て、情報を集め、考察し、新たな視点を生み出していくことが求められます。筋道を立てて考える「論理推論のプロセス」の全体像を把握することから始まります。

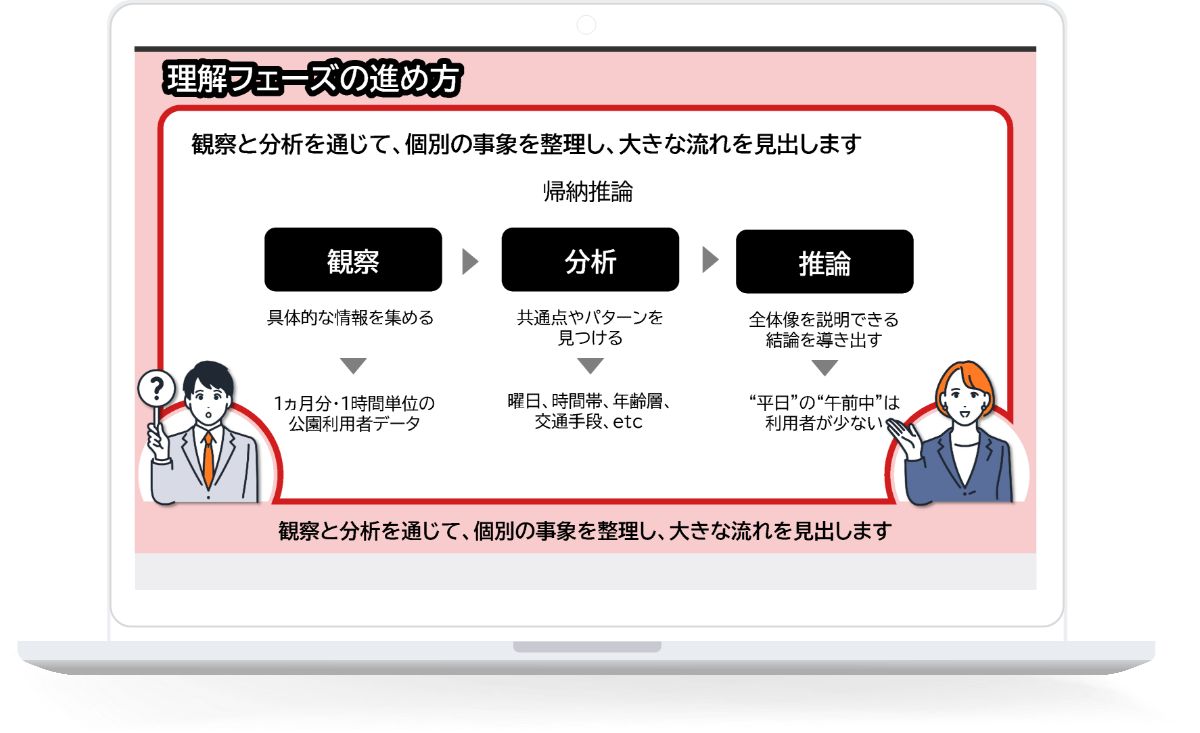

理解フェーズ

傾向や法則を見つける:帰納推論

知りたい物事のつながりである法則や関連を明らかにするための調査に必要な計画のプロセスを順序立てて体験します。調査の計画に必要なステップは分野を問わずに必要な調査条件や環境の設定、得られたデータの捉え方を学びます。

予測フェーズ

情報から未来を予測する:演繹推論

既存の知識や法則をもとに、得られた情報から未来の状況を予測するプロセスを順序立てて体験します。演繹推論を活用することで、特定のデータや傾向から導かれた一般的な法則をもとに、合理的な未来の可能性を導き出す方法を学びます。

方略フェーズ

実現の計画を立てる:仮説推論

得られた情報や予測をもとに、「目的に合う未来を実現するにはどうすればよいか?」 を考えるプロセスを体験します。仮説推論を活用し、複数の選択肢を検討しながら、実現可能な計画を論理的に構築する力を養います。

探究学習では、「自分で問いを立て、調査し、考察し、解決策を導く」ことが求められます。しかし、最初の問いを立てることが最も難しく、問いがあやふやだと単に興味のあるテーマを調べるだけでは、表面的な探究にとどまりがちです。

そこで必要になるのが「論理推論のプロセス」です。

なぜ「論理推論」を活用した探究が求められるのか?

論理推論を使うことは、思いつきではなく、論理的かつ探究可能な問いを立てることに役立ちます。

- 知識や調査などの根拠に基づいた問いを設定できる

(調べればすぐに答えが出る問いではなく、探究が深まる問いを考える) - バラバラな情報を整理し、意味のある関係性を見つけられる

- 情報に基づく未来を予測し、解決策を論理的に導き出せる

この「論理推論のプロセス」によって立てた問いを出発点とすることで、より深く、社会的・学問的意義のある探究に繋がることが期待できます!

探究シミュレーションのメリット

-

01 論理推論のプロセスをシミュレーション形式で学べる!

情報を整理する→傾向を見つける→未来を予測する

→解決策を考える→方略を考える。という問いへと繋がる一連のステップが体験できる。

-

02 10分弱の動画+演習で実践的に学べる!

ステップごとに「どう考えればいいか?」を具体例を交えながら解説し、演習問題で実際にやってみることで理解を深める。

-

03 分野を問わず使える思考力!

- 理系・文系問わず、科学、社会、経済、環境、文化など、あらゆるテーマで使える!

- 興味のある分野はもちろん、新しい分野にも挑戦し、自分だけの探究テーマの発掘をお手伝い!

短時間で実践的に学びながら、

どんな分野でも問いを創り出せる力の育成を支援します!

探究学習において、最も重要なプロセスの一つは「問いを立てること」です。本オンラインツールは、「問う力」を育む仕組みに基づき、動画・確認テスト・演習を通じて探究の出発点である"問い創出"の具体的なプロセスをシミュレーションできる学習プログラムを提供します。

論理推論のプロセスを活用することで、生徒は単なる「なぜ?」「どうして?」にとどまらず、「自分が本当に知りたいこと」「真に探究したいこと」を明確にし、問いとして構築する力を身につけることができます。

現在、探究に取り組む生徒向けの学習ツール(基本編)を開発・提供しており、次の段階では探究を指導する先生向けの指導ツールの開発・提供を目指しています。

こちらは現在開発中のコンテンツです。すでに完成した第1弾「理解フェーズ~帰納推論~」に加え、2025年度内に「想像フェーズ~演繹推論~」「方略フェーズ~仮説推論~」の完成を予定しております。この3つの推論で構成したベーシック(基本編)に加え、2026年度以降にこの推論を振り返るアドバンス(発展編)の開発を目指しております。下記ではベーシック編、アドバンス編を合わせた導入例を記載しております。

※開発時期は若干前後する可能性がありますが、進捗状況は随時こちらのホームページでお知らせいたします。

本ツールの概要(導入の事例)

本ツールは、探究の基本から発展までを体系的に学び、実践しながら深化させることを目的としています。各フェーズで論理推論を活用し、探究をスムーズに進めるための思考プロセスを習得します。

1年生(ベーシック):探究の基本を理解し、実践する

- 三つの推論(帰納・演繹・仮説)を順に体験し、探究の全体像を把握。

- 探究テーマの選び方を学び、自分たちの探究に推論を適用。

- ツールを活用し、各推論のやり方や注意点を確認しながら進める。

2年生(アドバンス):推論を振り返り、より深い探究へ

- 三つの推論(帰納・演繹・仮説)に対するリフレクション(振り返り)を順に体験し、探究の精度の高め方の全体像を把握。

- 1年生で実施した探究をリフレクションして、どの推論がどのように機能したかを分析。

- ツールを活用し、振り返りに必要な観点を確認しながら進める。

3年生(総合的):問いを整理し、探究を深化させる

- 2年生の振り返りを基に、問いを分類・整理し、個人またはグループで探究したいテーマを選択。

- 選んだ問いを必要に応じてブラッシュアップし、より精度の高い探究につなげる。

- ツールを活用し、問いの質を高めるための視点を確認しながら進める。

探究シミュレーションのメリット

プレゼンテーションに活かせる「確かな論理性」

このツールで学ぶ帰納推論・演繹推論・仮説推論のプロセスは、探究の思考整理だけでなく、プレゼンテーションの構成や説得力を高める うえでも重要です。データの分析、論理的な展開、説得力のある結論へと導く力を身につけることは、探究の成果を明確に伝えることに役立ちます。

探究で問いを立てることは学習の動機づけや興味分野の深掘りにつながる

論理推論を活用して問いを立てることで、生徒が本当に知りたいことを明確にし、主体的な学びへとつなげることができます。探究を深める中で、自分の関心や適性を発見し、進路選択の指針が得られるため、将来に向けた学びの意欲の向上が期待できます。

ロジカルシンキングとクリティカルシンキングの育成

論理推論のプロセスはロジカルシンキング(論理的思考力)を育て、振り返りはクリティカルシンキング(批判的思考力)を養います。 このツールを活用することで、論理的に考えながら柔軟な視点で検証・改善する思考習慣が身につき、探究だけでなく幅広い課題解決に応用できます。

スケジュール

- 研修・受付

- 4月上旬

- 研修・開始

- 4月上旬

- テスト・受付

- 4月上旬

※探究シミュレーションは、高校単位でお申込みください。